Wie realistisch sind Atomautos? Drei Modelle – und warum sie nie gebaut wurden

Die Idee von Atomautos fasziniert seit Jahrzehnten Ingenieure, Wissenschaftler und Technikliebhaber. Während die Welt nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Verkehrsformen sucht, bleibt die Vorstellung von Fahrzeugen mit nuklearen Antrieben ein spannendes, jedoch umstrittenes Thema. Der Gedanke, ein Auto zu fahren, das seine Energie aus einer Atomreaktion bezieht, wirft viele Fragen auf. Diese reichen von der Sicherheit über die technische Machbarkeit bis hin zu den gesellschaftlichen Implikationen.

In diesem Artikel betrachten wir drei bemerkenswerte Modelle von Atomautos, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts entworfen wurden. Wir erkunden ihre Eigenschaften, ihre Visionen und letztendlich die Gründe, warum sie nicht in die Serienproduktion gingen. Der Gedanke an solche Fahrzeuge regt unsere Fantasie an und bietet einen faszinierenden Blick auf eine alternative Zukunft der Mobilität.

Die ersten Überlegungen zu Atomautos gehen zurück bis in die 1950er Jahre. In dieser Zeit war das nukleare Zeitalter in vollem Gange, und innovative Technologien wurden als Lösungen für viele der drängendsten Probleme unserer Zeit betrachtet. Die Hoffnung, dass Atomanlagen Energie für den Individualverkehr bereitstellen könnten, schien eine revolutionäre Idee zu sein. Doch was verbirgt sich hinter diesen Konzepten?

Im folgenden Text werden die spezifischen Modelle vorgestellt und analysiert. Zunächst geben wir einen Überblick über die Grundidee der Atomautos. Danach tauchen wir in die einzelnen Modelle ein und erläutern, welche technischen Details und Herausforderungen damit verbunden waren. Abschließend diskutieren wir die technologischen und gesellschaftlichen Barrieren, die der Realisierbarkeit solcher Fahrzeuge im Wege standen.

Die Idee der Atomautos: Ein Überblick

Die Vision von Atomautos entstand in einer Zeit des technologischen Wandels und der atomaren Euphorie. Ingenieure und Designer stellten sich vor, wie man die immense Energie, die durch nukleare Reaktionen erzeugt wird, in einem kompakten Fahrzeug nutzen könnte. Diese Fahrzeuge sollten nicht nur umweltfreundlich sein, sondern auch über ein nahezu unbegrenztes Fahrpotential verfügen.

Die grundlegende Idee war einfach: Ein kleines Kernkraftwerk sollte in das Fahrzeug integriert werden. Dieses Kraftwerk würde die Energie erzeugen, um den elektrischen Antrieb des Autos zu betreiben. Ein solches Fahrzeug könnte theoretisch mehrere Jahre ohne Treibstoff auskommen, da die Brennstoffe für Nuklearreaktionen sehr langlebig sind. Dies führte zu dem Traum, einmal „tanken“ zu müssen und dann jahrelang keine weiteren Energiequellen suchen zu müssen.

Doch während die Idee vielversprechend klang, gab es zahlreiche Herausforderungen. Eines der größten Probleme war die Sicherheit. Ein Unfall mit einem Atomauto hätte katastrophale Folgen haben können. Daher waren Sicherheitsvorkehrungen und öffentliche Akzeptanz zentrale Themen in der Entwicklung solcher Fahrzeuge. Außerdem stellte sich die Frage, wie der Umgang mit radioaktivem Material in einem Fahrzeug geregelt werden könnte.

Zusätzlich zu den technischen Herausforderungen kam auch ein finanzielles Risiko hinzu. Die Entwicklung eines Atomautos erforderte enorme Investitionen in Forschung und Technik. In einer Zeit, in der die Automobilindustrie bereits mit der Einführung neuer Technologien kämpfte, war es fraglich, ob Investitionen in ein so risikobehaftetes Projekt gerechtfertigt waren.

Modell 1: Das Ford Nucleon

Eines der bekanntesten Konzepte für ein Atomauto ist das Ford Nucleon, das in den 1950er Jahren vorgestellt wurde. Dieser futuristische Entwurf zeigte die damals visionären Pläne von Ford, ein Fahrzeug mit einem integrierten Atomreaktor zu schaffen. Das Nucleon sollte mit einem kugelartigen Reaktor ausgestattet sein, der direkt unter dem Fahrzeugboden platziert wurde.

Die Idee hinter dem Nucleon war, dass der Reaktor leicht ausgetauscht werden konnte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Autos, bei denen man regelmäßig tanken muss, sollte der Reaktor Synergien bieten – einmal installiert, könnte er bis zu fünf Jahre lang funktionieren. Dies sollte den Besitzern die Notwendigkeit ersparen, ständig nach Tankstellen zu suchen.

Das Design des Ford Nucleon war eindrucksvoll und futuristisch. Mit seiner aerodynamischen Form und den großen Fenstern sollte das Fahrzeug modern und ansprechend wirken. Doch trotz seines attraktiven Designs blieb das Fahrzeug ein Konzept. Sicherheitsbedenken und immense technische Anforderungen führten zu der Entscheidung, das Nucleon nicht weiterzuverfolgen.

Die Herausforderung, ein sicheres System für den Betrieb eines Atomreaktors in einem Fahrzeug zu entwickeln, erwies sich als unüberwindbar. Experten warnten vor den potenziellen Gefahren eines Unfalls und der Möglichkeit von radioaktiven Leckagen im Falle einer Kollision. Diese Bedenken trugen entscheidend dazu bei, dass das Ford Nucleon nie Realität wurde.

Modell 2: Die Chevrolet II Nuclear

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist die Chevrolet II Nuclear. Dieses Modell wurde ebenfalls in den 50er Jahren konzipiert und war Teil der Bestrebungen der Automobilindustrie, den Atomzeitalter in den Alltag zu integrieren. Die Chevrolet II sollte eine kompakte und praktische Lösung für den Individualverkehr bieten.

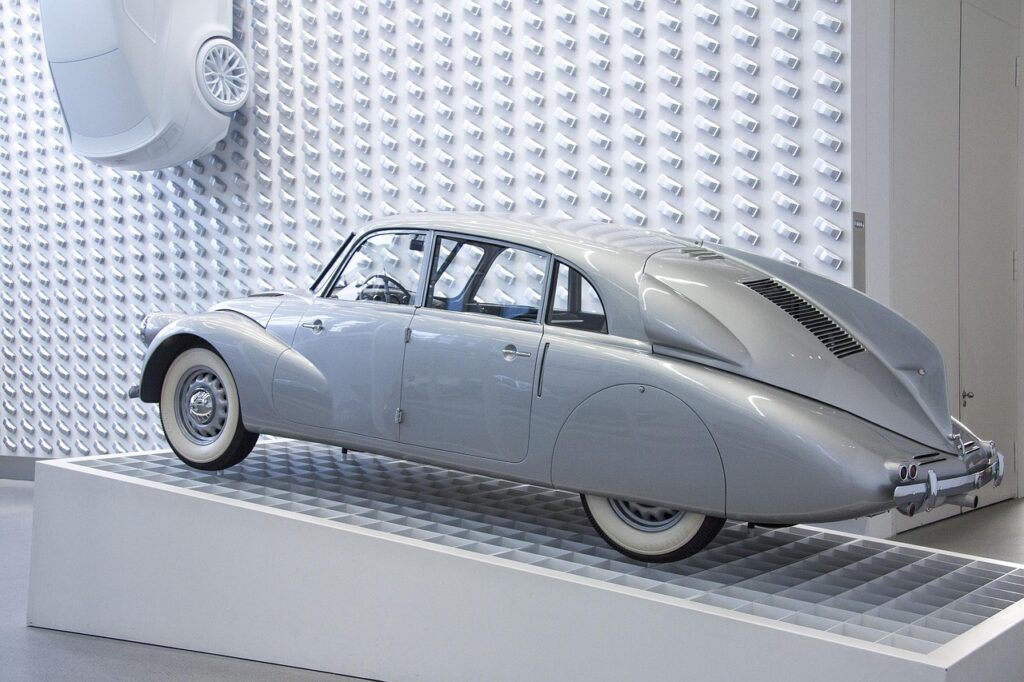

Das Konzept sah vor, einen kleinen Nuklearreaktor im Heck des Fahrzeugs unterzubringen. Dieser Reaktor sollte die Energie für einen elektrischen Motor liefern und das Auto mit genügend Antriebskraft versorgen. Wie beim Ford Nucleon war die Vorstellung, dass das Auto seine Energie aus einer nahezu unerschöpflichen Quelle schöpfen könnte, eines der Hauptmerkmale des Chevrolet II Nuclear.

Trotz des interessanten Designs und der technischen Visionen geriet auch der Chevrolet II schnell in die Kritik. Sicherheit wurde zum Hauptanliegen. Ein Atomunfall hätte nicht nur katastrophale Folgen für den Fahrer, sondern auch für die gesamte Umgebung. Die Vorstellung, dass herkömmliche Autofahrer mit einem so gefährlichen Gerät umgehen konnten, führte zu massiven Bedenken.

Schließlich wurden die Kosten und die Komplexität der Produktion für die Chevrolet II Nuclear als zu hoch erachtet. Es war klar, dass die Entwicklung eines Atomautos nicht nur technisches Wissen erforderte, sondern auch eine breite öffentliche Akzeptanz. Diese fehlte in der breiten Bevölkerung, und so wurde das Modell eingestellt, bevor es jemals realisiert werden konnte.

Modell 3: Das Chrysler 300 Nuclear

Ein weiteres interessantes Atomauto-Konzept war der Chrysler 300 Nuclear. Dieses Fahrzeug wollte die besten Eigenschaften der bisherigen Modelle kombinieren und den Komfort eines traditionellen Autos mit den Vorteilen einer nuklearen Energiequelle verbinden. Der Chrysler 300 war darauf ausgelegt, ein luxuriöses Fahrzeug zu sein, das gleichzeitig die technologische Avantgarde verkörperte.

Der Chrysler 300 Nuclear hätte einen kompakten und sicheren Reaktor integriert, der für eine lange Lebensdauer ausgelegt war. Die Idee war, dass die Kunden nie mehr tanken müssten, es wäre genug Energie vorhanden, um unzählige Kilometer zurückzulegen. Ein gewaltiger Verkaufspunkt in einer Zeit, in der die Menschen nach bequemen und innovativen Lösungen strebten.

Leider war das Konzept aufgrund ähnlicher Bedenken wie bei den vorherigen Modellen nicht tragfähig. Auch hier standen die Sicherheit und die möglichen Gefahren eines Atomunfalls im Vordergrund. Zudem war der Hersteller besorgt über die öffentliche Wahrnehmung von Atomenergie und deren negative Assoziationen mit militärischen Anwendungen und Unfällen, wie dem von Tschernobyl.

Wie die anderen Atomautokonzepte ging auch das Chrysler-Modell nie über den Zeichenblock hinaus. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und dem harten Widerstand gegen alles, was mit Atomkraft zu tun hatte, führte zur Einstellung der Pläne. Der Chrysler 300 Nuclear bleibt daher ein faszinierendes Beispiel für einen Traum, der nicht verwirklicht werden konnte.

Technologische und gesellschaftliche Barrieren

Trotz der faszinierenden technischen Möglichkeiten stießen Atomautos auf erhebliche Barrieren. Zu den wichtigsten Faktoren gehörten technische, sicherheitstechnische, finanzielle und gesellschaftliche Aspekte. Diese Hemmnisse verhinderten die Umsetzung der innovativen Ideen, die in den 1950er Jahren entwickelt wurden.

Die Technologie zur sicheren Nutzung von nuklearer Energie in einem Fahrzeug war damals noch nicht ausgereift. Der Umgang mit radioaktiven Materialien erforderte umfangreiche Sicherheitsprotokolle und Systeme, die in einem fahrbaren Fahrzeug nur schwer umsetzbar waren. Auch die Einschätzung der Langzeitfolgen eines Reaktors im täglichen Einsatz war nicht ausreichend geklärt.

Finanziell wurden die notwendigen Investitionen in die Forschung und Entwicklung als zu riskant erachtet. Die Automobilhersteller standen unter Druck, wirtschaftliche und praktikable Lösungen zu finden, während die öffentlichen Mittel für Forschung begrenzt waren. Das Risiko, in ein ungewisses Atomprojekt zu investieren, führte letztlich dazu, dass die Unternehmen sich von diesen Ideen abwandten.

Auch die gesellschaftliche Akzeptanz war eine enorme Herausforderung. Nach der Entstehung geschichtlicher Ereignisse, wie dem Abwurf von Atombomben und den Reaktionen auf Nuklearunfälle, war die Angst vor der Atomkraft allgegenwärtig. Die Menschen standen Atomenergie skeptisch gegenüber, und viele waren nicht bereit, ein Auto zu nutzen, dessen Antrieb auf einer solch umstrittenen Technologie basierte.

Fazit: Die Zukunft der Atomautos – Utopie oder Dystopie?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Idee der Atomautos sowohl utopische als auch dystopische Facetten hat. Während die technischen Möglichkeiten betont wurden, scheiterten die Konzepte letztlich an praktischen und ethischen Herausforderungen. Sicherheit, Kosten und gesellschaftliche Akzeptanz erwiesen sich als unüberwindbare Hürden für die Realisierung dieser Fahrzeuge.

Die Faszination für Atomautos bleibt jedoch bestehen. Sie spiegeln den menschlichen Drang wider, die Grenzen des Möglichen zu überschreiten und neue Wege der Energieerzeugung und -nutzung zu erkunden. Die seit den 1950er Jahren gesammelten Erfahrungen aus der Atomtechnologie und die Entwicklungen in der Elektromobilität zeigen, dass zukunftsorientiertes Denken und Innovation weiterhin essenziell sind.

In Anbetracht der heutigen Herausforderungen durch den Klimawandel und die Suche nach nachhaltigen Energiequellen ist es denkbar, dass die Idee von Atomautos in Zukunft erneut aufgegriffen wird, allerdings in einer auf Sicherheit und Umweltschutz beruhenden Form. So könnte die Geschichte der Atomautos schließlich doch ein optimistisches Ende finden, wenn die Technologien und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen.

Letztlich bleibt abzuwarten, ob die nächste Generation der Ingenieure und Innovatoren bereit ist, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und neue Wege zu gehen. Die Frage, ob Atomautos eine Zukunft haben, bleibt also spannend und offen. Die Geschichte zeigt uns, dass mit dem richtigen Ansatz und einer verantwortungsvollen Entwicklung der Traum von Atomautos vielleicht doch noch Realität werden kann.